新しいバッシュを選ぶ時、デザインや最新機能に目が行きがちですが、一番難しくて、そして一番重要なのが「サイズ選び」ですよね。私もスニーカー好きとして色々な靴を見てきましたが、特にバスケットボールのような激しいスポーツでのシューズ選びは、本当に奥が深いと感じています。

「ナイキとアシックスでサイズ感はどれくらい違うの?」「つま先の余裕はどれくらいがベスト?」「自分の足は甲高・幅広だけど、ワイズは気にした方がいい?」

こんな疑問を持っていませんか?

サイズが合わないバッシュを履き続けると、本来のパフォーマンスが発揮できないだけでなく、最悪の場合、怪我につながる深刻なデメリットもあります。特に成長期のお子さんの子供のバッシュ選びは、保護者の方も非常に慎重になる部分だと思います。

この記事では、バッシュの正しいサイズの測り方という基本から、試し履きの時に見るべき「かかと」のフィット感の重要性、購入後のインソールや靴下での微調整方法まで、私が学んだ「バッシュの正しいサイズ選び」で失敗しないための基準とチェックポイントを解説していきます。

- 正しい足の測り方と「捨て寸」の重要性

- ブランド(ナイキ・アシックス)毎のサイズ感の違い

- 失敗を防ぐ試し履きの具体的なチェック方法

- インソールや靴下を使ったフィット感の微調整術

バッシュの正しいサイズ選びの基本

バッシュを選ぶとき、どうしてもデザインや好きな選手が履いているモデルに目が行きがちですが、パフォーマンスの向上と安全なプレーのためには、「サイズ感=フィット性」が何よりも重要です。まずは、後悔しないバッシュ選びに欠かせない、基本的な知識や基準について見ていきましょう。

バッシュのサイズの測り方と基準

「自分は昔から27.0cmだから」と、長年思い込んでいるサイズはありませんか?スニーカー好きの私も、お店で正確に測ってもらって「え、思っていたサイズと実寸が違う…」となった経験が何度もあります。

まず、バッシュ選びの基本となる基準は、「足長(足の実寸)+5mm〜10mm」です。この数ミリの余裕が、のちに解説する「捨て寸」となり、非常に重要な役割を果たします。

では、その「足の実寸」をどうやって知るか。正しい測り方のポイントを見ていきましょう。

自分で測る場合の簡単なステップ

あくまで簡易的な方法ですが、自宅でもおおよその実寸は測れます。

自宅でできる足長測定

- 準備するもの: 紙(A4などでOK)、ペン、定規(またはメジャー)

- かかとを固定: 床に置いた紙の端と、壁(または本棚など垂直なもの)をぴったり合わせます。その壁に、かかとをしっかりつけて紙の上に立ちます。

- 印をつける: 足の一番長い指(人によって親指か人差し指か変わります)の先端に、ペンで印をつけます。

- 測定: 壁から印までの長さ(紙の端から印までの長さ)を測ります。これが「足長」のおおよその実寸です。

この時、必ず両足を測定してください。左右で足の大きさが0.5cm近く違うことも珍しくありません。シューズを選ぶ際は、大きい方の足を基準にします。

専門店での3Dスキャン測定

より正確に、そして「足長」以外の情報も知りたい場合は、専門店での測定を強くお勧めします。

最近は、大型スポーツ用品店(ゼビオの「FeetAxis(フィートアクシス)」など)に、3Dスキャンによる足型測定サービスが導入されていることが多いです。これは本当にすごくて、わずか数十秒で以下のような情報がわかります。

- 正確な足長(mm単位)

- 足幅(ワイズ)

- 甲の高さ

- 土踏まず(アーチ)の形状

- 足圧(どこに体重がかかっているか)

多くの場合、こうした測定は無料で体験できます。「自分の足は甲高だと思っていたけど、実は標準だった」といった新たな発見もあり、最適なバッシュ選びの強力な手がかりになりますよ。

つま先の余裕はどれくらい必要か

先ほど「足長+5mm〜10mm」という基準をお伝えしましたが、この「5mm〜10mmの余裕=捨て寸」は、なぜ必要なのでしょうか。

目安としては、バッシュを履いてかかとをトントンと合わせ、靴紐をしっかり締めた状態で、「つま先に指一本分(約1cm)が軽く入る程度」の隙間が理想とされます。

バスケは、ダッシュからの急停止(ストップ)やジャンプの着地、激しい方向転換(カットイン)を、試合中ずっと繰り返すスポーツです。

もし、つま先がシューズの先端にぴったりすぎると(捨て寸ゼロだと)、ストップや着地のたびに、足指がシューズの硬い先端部分(トゥボックス)に強く打ち付けられることになります。

これが、爪が内出血で黒くなる「黒爪(爪下血腫)」や、爪が割れたり剥がれたりする大きな原因になるんです。

「捨て寸」は足指を守るための“安全地帯”

バッシュのつま先に必要な5mm〜10mmの余裕は、激しい動きの中で足指が圧迫されるのを防ぎ、怪我から守るための「あそび」であり「安全地帯」です。また、長時間のプレーで足がむくむ(膨張する)ことを見越した余裕でもあります。

逆に、この余裕が1.5cm以上あるなど、大きすぎる場合も問題です。シューズの中で足が前に滑りすぎてしまい、結局指先を痛めたり、シューズ本来の屈曲ポイントと足の曲がる位置がズレて、パフォーマンスが低下したりします。

サイズが合わない時のデメリット

「ちょっとくらい大きくても、紐をきつく締めれば大丈夫」 「最初はキツくても、履いていればそのうち伸びるから」

こうした妥協や油断は、パフォーマンスを低下させるだけでなく、深刻な怪我につながる可能性があります。具体的にどんなデメリットがあるのか、見ていきましょう。

サイズが大きすぎる場合(日本人に多い傾向)

特に日本のプレイヤーは、大きめのサイズ(ブカブカ)を選びがちという指摘もあるようです。

大きすぎるバッシュが引き起こす深刻なデメリット

- 怪我のリスク(捻挫・膝・腰): シューズの中で足が動く(ブレる)ため、着地や踏ん張りが不安定になります。これが内反捻挫の大きな原因になります。また、踏ん張りが効かない分を無意識に膝や腰でカバーしようとするため、フォームが崩れ、膝や腰に余計な負荷が集中し、痛める原因にもなります。

- パフォーマンス低下(力のロス): ダッシュやジャンプの際、力が地面に100%伝わらず、シューズの中で足が滑る「力のロス」が発生します。これにより、疲れやすくなり、瞬発力も低下します。

- シューズの損傷: シューズ内で足が不必要に動くことで、アッパー(靴の側面)やソールとの接合部に変なシワやダメージが集中し、シューズの寿命を早めます。

- 足型の崩れ(外反母趾など): 大きすぎる靴の中で足が動かないよう、無意識に指先に力を入れて踏ん張るクセがつくと、それが外反母趾や開張足といった足のトラブルの原因になる可能性も指摘されています。

サイズが小さすぎる場合

逆に、小さすぎる(キツすぎる)場合は、もっと直接的に足にダメージを与えます。

- 指の痛みと怪我: 足指が常に圧迫され、血流が悪くなります。これが疲労の蓄積、タコやウオノメ、そして前述した「黒爪」のリスクを最大にします。

- 機能不全(踏ん張りが効かない): 足指には、地面をしっかり掴んでバランスを取ったり、最後の一蹴りを生み出したりする重要な役割があります。シューズが小さすぎて足指が自由に動かせないと、この機能が完全に死んでしまい、踏ん張りが効かず、バッシュの性能も身体能力も発揮できません。

「大きい」も「小さい」も、バッシュ選びにおいては致命的なエラーだということが分かりますね。

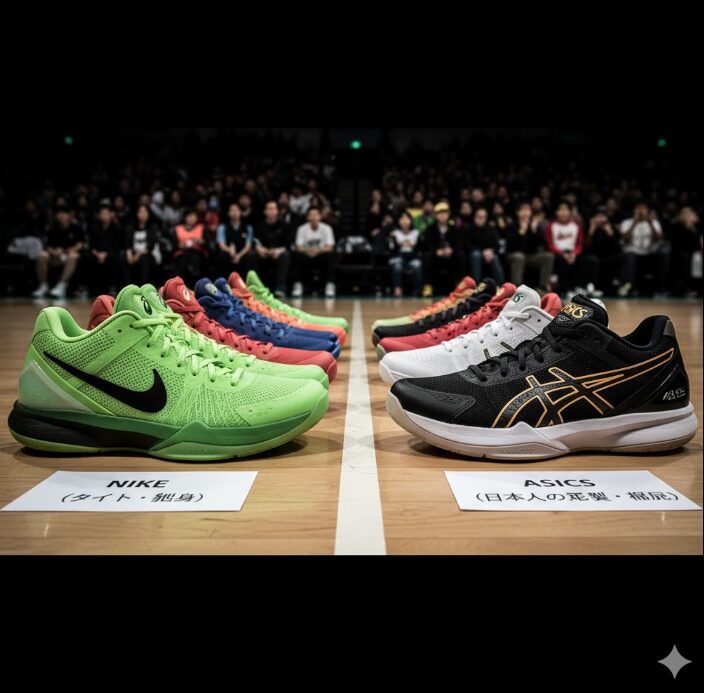

ナイキとアシックスのサイズ感の違い

これはスニーカー好きとしても本当に強く感じるところですが、同じ「27.0cm」という表記でも、メーカーやモデルによってフィット感は全く違います。

特にバッシュで人気の高い「ナイキ」と「アシックス」は、その傾向が顕著です。なぜなら、シューズの設計の土台となる「ラスト(木型)」の考え方が異なるからです。

アシックス (ASICS) の特徴

日本のメーカーであるアシックスは、長年にわたり日本人の足型データを収集・分析してシューズを開発しています。これが最大の強みです。

全体的に、日本人に多いとされる「甲高・幅広」の足にもフィットしやすい、ややゆとりのあるラスト(木型)を採用しているモデルが多い印象です。そのため、普段履いているスニーカーや、以前履いていたアシックスのバッシュと同じサイズを選んでも、比較的フィットしやすい傾向があります。

ナイキ (NIKE) の特徴

一方ナイキは、基本的にグローバルモデル(全世界共通)がベースとなっています。そのため、ラスト(木型)も欧米人の足型(比較的、幅が狭く甲が低い)を基準に作られているモデルが多いです。

全体的に細身でタイトな作りが特徴で、特に「土踏まずのアーチ部分」や「かかと周り」がシャープに絞り込まれていることが多いと感じます。

そのため、アシックスと同じサイズ感(例:27.0cm)でナイキのバッシュを選ぶと、「長さは余るのに、横幅が痛い」といった窮屈さを感じることが少なくありません。

サイズアップの目安と「EP/PFモデル」

私個人の感覚ですが、アシックスで27.0cmがジャストの人が、ナイキの(特に細身の)モデルを選ぶ場合、0.5cm〜1.0cm程度サイズアップ(27.5cmや28.0cm)を検討するケースはよく聞く話です。

ただし、最近のナイキは「EP (Engineered Performance)」や「PF (Performance Fit)」といった、アジア人の足型に合わせて幅を少し広めに設計したモデルも多く展開しています。このEP/PFモデルであれば、そこまで極端なサイズアップは不要かもしれません。モデル名にEPやPFと付いているかどうかも、一つの判断材料になりますね。

両ブランドの一般的な傾向をテーブルにまとめてみます。

| 特徴 | アシックス (ASICS) | ナイキ (NIKE) |

|---|---|---|

| ベースの足型 | 日本人の足型データ | グローバル(欧米)の足型 |

| 幅(ワイズ) | やや広め〜選択肢が多い(後述) | 細身〜標準(モデルによる) |

| 甲の高さ | 対応しやすい | やや低め(タイト) |

| サイズ選び目安 | 普段のスニーカーサイズを基準にしやすい | 0.5cm〜1.0cmアップ推奨(EP/PF除く) |

| 注意点 | ワイズの展開をチェック | EP/PFモデルの有無をチェック |

※あくまで一般的な傾向であり、モデルや個人の足型によってフィット感は大きく異なります。

足の横幅とワイズ(甲高)の関係

サイズ選びでは、長さ(cm)だけでなく、「ワイズ(足幅)」も同じくらい(人によってはそれ以上に)重要です。日本人は欧米人に比べて「甲高・幅広」な足の人が多いと言われています。

ワイズ(足囲)とは?

「ワイズ」と聞くと、単純に「足の横幅」と思いがちですが、正確には「親指と小指の付け根の骨の出っ張り部分をぐるっと一周測った長さ(=足囲)」のことを指します。

このワイズは、日本ではJIS(日本産業規格)によってアルファベットで規格化されています。(出典:日本産業標準調査会(JISC)JIS S 5037)

男性の場合、A, B, C, D, E, EE(2E), EEE(3E), EEEE(4E), F, G といった順に、幅が広くなっていきます。一般的に「D」がやや細め、「E」が標準、「EE」がやや広め、といった目安になります。

自分のワイズを知る重要性

ナイキなどの海外ブランドは、この規格でいう「D」や「E」あたりを基準に作られている傾向が強いです。もしご自身の足が「EEE」や「EEEE」だった場合、いくら長さ(cm)を合わせても、横幅が圧迫されてしまい、痛みやパフォーマンス低下につながります。

その点、アシックスは「ワイズ」のバリエーションを明確に打ち出してくれているのが強みです。

アシックスのワイズ展開(例)

- ナロー (NARROW): 細め(D相当など)

- スタンダード (STANDARD): 標準(E〜EE相当など)

- ワイド (WIDE): 広め(EEE相当など)

- エキストラワイド (EXTRA WIDE): かなり広め(EEEE相当など)

「自分は足幅が広い」「甲が高い」と自覚している方は、ナイキなどの海外ブランドで無理にサイズアップして長さを合わせる(結果、つま先がブカブカになる)よりも、アシックスの「ワイド」や「エキストラワイド」モデルから、自分の足型に合ったバッシュを試してみるのが、最適なフィット感への近道かもしれません。

実践!バッシュの正しいサイズ選び

バッシュのサイズ選びに関する基本的な知識がわかったところで、次は実際にお店で試着する時や、購入後にフィット感を高めるための、より具体的なテクニックやチェックポイントを見ていきましょう。

失敗しない試し履きのチェック法

バッシュ選びは、「試着」こそが最も重要な工程だと私は思います。ネットで買うのが当たり前の時代ですが、特に初めて買うモデルや、久しぶりにバッシュを新調する場合は、可能な限り店舗で実際に履いてみることを強くお勧めします。

試着の際は、以下の点を必ずチェックしてください。

試着の「時間帯」も重要

あまり知られていませんが、試着は「夕方」にするのがベストと言われています。足は1日の活動の中で重力の影響や疲労でむくみ、朝よりも夕方の方がわずかに大きくなる(膨張する)からです。

一番小さい状態の朝に合わせると、試合後半の最も疲れている時に「靴がキツい!」となってしまう可能性があります。一番大きい状態の足(夕方)でフィットするものを選ぶのがセオリーです。

試着時の必須チェックリスト

試着時の必須チェックリスト

- ソックス持参: 試着は必ず、実際にバスケで使う厚手のソックスを履いた状態で行ってください。普段履きの薄手の靴下で試着すると、実際の着用感と全く変わってしまいます。

- 両足で履く: 先述の通り、足のサイズは左右で違うことが多いです。面倒でも必ず両足で履き、大きい方の足に合わせてください。

- 紐を全て緩める: まずは紐を一番上までしっかり緩めてから、足全体をシューズに入れます。

- かかとを合わせる: (次の項目で詳しく解説します)

- 紐を締める: 足首に近い穴から順に、足の甲をしっかりホールドするように締め上げます。(これも後ほど詳しく)

- 動いてみる(最重要): 紐を締めたら、その場でただ立っているだけではダメです。店員さんに一声かけて、店内でバスケ特有の動きを再現してみましょう。

- 軽くジャンプして着地(かかとが浮かないか?指が当たらないか?)

- 急停止(ストップ)の動作(つま先が強く当たらないか?)

- サイドステップ(シューズ内で足が横にズレないか?)

- ダッシュの踏み出し動作(かかとがしっかりついてくるか?)

この「動いてみる」作業で少しでも違和感(どこかが強く当たる、かかとが浮く、中で滑る)があれば、そのモデルやサイズは合っていない可能性が高いです。

「かかと」のフィット感を重視

試着の際、多くの人が「つま先の余裕(捨て寸)」ばかりを気にしてしまいますが、バッシュのフィット感において本当に重要なのは「かかと」です。

つま先には「捨て寸」という“余裕”が必要ですが、かかとに“余裕”は不要です。かかとは、シューズのヒール部分に吸い付くように、完全に固定されている必要があります。

かかとが固定される=最強の安定感

バッシュのかかと部分には、「ヒールカウンター」と呼ばれる硬い芯が入っており、かかとを包み込む(ホールドする)構造になっています。このヒールカウンターに自分の足のかかとが「カポッ」と音 が鳴るくらい、しっかり収まることが理想です。

かかとが固定されると、シューズと足が一体化します。これにより、

- 着地時のブレがなくなり、捻挫のリスクが激減する

- ダッシュやジャンプの力が、ブレずに100%シューズに伝わる

といった、パフォーマンスと安全性の両面で最大のメリットが得られます。

かかとを合わせるための「正しい履き方」

この最強のかかとフィットを得るために、試着時の「履き方」が重要になります。

- 紐を緩めたシューズに足を入れる。

- かかとを床で「トントン」と軽く打ち付け、自分の足のかかとをシューズのヒールカップ(かかとを包む部分)に完全に密着させます。これが「かかとの定位置」を決める作業です。

- かかとが定位置に収まった状態をキープしたまま、紐を締めていきます。

紐の締め方にもコツがあります。つま先側から力任事に締めるのではなく、まず足首に近い2番目や3番目の穴(足を固定する重要な部分)をキュッと締め、足の甲をホールドします。その上で、つま先の自由(捨て寸)は確保しつつ、足首周りをしっかり締めるのが理想です。

この状態で動いてみて、もし「かかとが浮く(動く)」感覚があるなら、そのバッシュはあなたの足に合っていないか、サイズが大きすぎる可能性が高いです。

インソールや靴下での微調整

「買ったはいいけど、履いてみたらちょっとだけ大きい(またはキツい)…」 「かかとのフィット感は最高だけど、土踏まずのあたりが少し余る…」

そんな時の微調整方法も知っておくと便利です。ただし、これはあくまで「ハーフサイズ程度」の微調整です。根本的にサイズが合っていない場合は、買い替えを検討するのが安全です。

インソール(中敷き)の交換

多くのバッシュに最初から入っているインソール(中敷き)は、比較的ベーシックなものです。これを高機能な市販のインソールに交換することで、フィット感を劇的に改善できる場合があります。

インソール交換の目的は主に以下の3つです。

- サイズの微調整: 少し厚みのあるインソールに変えることで、シューズ内の余分な空間を埋め、フィット感を高める。(少し大きい場合に有効)

- クッション性の向上: よりクッション性の高い素材のインソールで、着地の衝撃を和らげる。

- アーチサポート: 自分の土踏まずの形に合ったインソールが、足裏全体で体を支える感覚を生み出し、疲労を軽減する。

インソール交換の注意点

空間を埋めようとして「厚すぎる」インソールを入れるのは逆効果になることがあります。インソールの厚みの分、かかとが浅くなってしまい、せっかくのヒールカウンターのかかりが悪くなり、かかとのホールド感が失われるリスクがあるからです。選ぶ際は、元のインソールと厚みを比較しながら選ぶのが良いかなと思います。

靴下の調整

一番手軽な方法です。

- シューズが少し大きい場合: いつもより厚手のソックスを履くことで、シューズ内の余分なスペースを埋め、フィット感を高められます。

- シューズが少しキツい場合: 薄手のソックスを試すことで、窮屈さを軽減できる場合があります。

ただし、バスケ用ソックスは、クッション性、吸汗速乾性、耐久性などを考慮して設計されています。フィット感のためにこれらを犠牲にするのは本末転倒かもしれません。基本は「バッシュ専用の厚手ソックス1枚」でジャストフィットするサイズを選ぶのが大前提です。

ドライヤーを使った調整(自己責任)

合成皮革や革製のシューズが部分的にキツい場合に、靴下を重ね履きした状態でその部分にドライヤーの温風を当てて素材を柔らかくし、サイズを微調整する方法もあるようです。ただし、これは素材を傷める可能性や、火傷のリスクもあるため、試す場合は自己責任での実施が前提となります。

ポジションとカット(ロー/ハイ)

サイズ感(縦横のフィット)とは少し軸が違いますが、バッシュの形状、特に「カットの高さ」も、ポジションやプレースタイルによって選び方が変わってきます。

ローカット (Low Cut)

- 特徴: 足首の可動域が広く、機動性や俊敏性が最も高い。軽量なモデルが多い。

- 適した選手: スピードやアジリティ、ステップバックなどを多用するガード(1番/2番)の選手。ステフィン・カリー選手などが有名ですね。

- 注意点: 物理的な足首のサポートはないため、足首の保護は高機能なサポーターで行うのが主流になっています。

ミドルカット (Mid Cut)

- 特徴: ローカットとハイカットの中間で、サポート性と自由度の「最強のバランス」を持つとも言えます。

- 適した選手: あらゆる動き(ドライブ、ジャンプ、ディフェンス)が求められるフォワード(3番/4番)の選手など、最もオールラウンドなモデルです。現代バスケでは主流の形状かもしれません。

ハイカット (High Cut)

- 特徴: くるぶしをしっかり覆う高さで、足首の固定力と安定性、そして何より「安心感」が最も高い。

- 適した選手: ゴール下でのリバウンドやジャンプが多いセンター(5番)の選手や、過去に足首の怪我を経験していて安定性を最重要視するプレイヤー。

- 注意点: 重量がやや出やすく、足首の自由度は(ローカットに比べて)下がります。

カットの高さと怪我に関する見解

「ハイカットなら捻挫しない」というわけではなく、逆に「ローカットだから捻挫しやすい」とも一概には言えません。

ただし、いくつかの研究では、ローカットシューズはハイカットに比べて、特定の動作(例:折り返し走)で足底の外側圧が高くなる傾向があり、これが第5中足骨疲労骨折(足の外側の骨折)と関連があるかもしれない、という可能性も示唆されています。

ご自身のプレースタイルや、怪我への不安(足首か、それ以外か)も考慮して、カットの高さを選ぶのが良いかなと思います。

子供のバッシュ選びの注意点

成長期のお子さんのバッシュ選びは、保護者として一番悩むところかもしれません。ここでの判断が、お子様の足の将来に影響する可能性もあるため、特に慎重になりたい部分です。

「すぐ大きくなるから」が一番危険

保護者の方の「どうせすぐ大きくなるから、少しでも長く履けるように」と、ついつい1.5cmも2.0cmも大きすぎるサイズを選んでしまうこと。これが、実は一番危険な選択です。

大人のデメリットでも触れましたが、大きすぎるシューズは、靴の中で足が動いてしまい、捻挫のリスクを格段に高めます。

さらに深刻なのは、成長期の柔らかい足が、合わない靴の中で変形してしまう(外反母趾や偏平足など)原因にもなりかねないことです。この時期にできてしまった足のトラブルは、生涯悩むことになる可能性もあります。

買い替えの頻度と適切な余裕

子供のバッシュ選びの鉄則

- 余裕は大人と同じ: お子様の怪我防止のためにも、成長を見越して大きすぎるサイズを買うのは避けるべきです。余裕を持たせるとしても、大人と同じ「0.5cm〜1.0cm」の範囲内に収めるのが理想的です。

- 定期的なサイズチェック: 成長期の子供は、3〜6ヶ月程度でサイズが変わることも珍しくありません。「まだ履ける」ではなく、「今の足に合っているか」を定期的にチェックする習慣が必要です。

- 専門家への相談: お子様の足こそ、スポーツ店の3Dスキャンなどを利用し、足の成長予測なども含めて専門スタッフの方に相談するのが一番安心かなと思います。

確かに買い替えの頻度が上がると出費は痛いかもしれませんが、それはお子様の「将来の足の健康」と「今この瞬間の怪我予防」への、何よりも大切な「投資」だと私は思います。

後悔しないバッシュの正しいサイズ選び

ここまで色々と解説してきましたが、バッシュ選びで後悔しないために一番大切なことは、デザインや価格、流行りよりも、「自分の足との相性」を最優先することです。

結論:知る、履く、合わせる

バッシュ選びで失敗しないためのアクションは、以下の3ステップに集約されます。

- 知る: まずは自分の足の正確なサイズ・形(足長、足幅、甲高、ワイズ)を知ること。専門店での測定がベストです。

- 履く: 必ず厚手のバスケ用ソックスを持参し、夕方の時間帯に、「かかと」から合わせて試着すること。

- 合わせる: 紐をしっかり締めたら、必ず実際の動き(ジャンプ、ストップ、サイドステップ)でフィット感を確かめること。

このプロセスを踏めば、大きな失敗は格段に減るはずです。

ネット購入の賢い利用法

「とはいえ、ネットの方が安いし便利…」という気持ちもよく分かります。その場合は、以下のような流れが賢いかもしれません。

「店舗で上記(1〜3)のプロセスで試着し、自分の足に合うモデルとジャストサイズを“確定”させる → そのモデルをネットでお得に購入する」

もし試着なしでネット購入する場合は、必ず「返品・交換制度」が整っている公式サイトや信頼できる大手ショップを選ぶようにしましょう。

バッシュの「寿命」とフィット感

最後に、バッシュは消耗品です。新品の時にあれほど完璧だったフィット感も、使い込めばアッパーは伸び、クッションもへたって、徐々に失われていきます。

「サイズが合っていても、フィット感が失われた(緩くなった、かかとが浮くようになった)」と感じたら、それは怪我予防の観点からも買い替え時(寿命)のサインかもしれません。

日々のスニーカーのお手入れでアッパーの状態を良好に保つことも大切ですが、ソールのグリップやクッションの機能が失われたら、早めの買い替えが安全につながります。

最終的な判断は専門家へ

この記事で紹介したのは、あくまで一般的なサイズ選びの目安です。足の形や悩み、プレースタイルは本当に人それぞれです。

特に足に痛みや不安がある場合は、最終的な判断は、スポーツ用品店の専門スタッフの方や、足の専門家(シューフィッター、医療機関など)に、ご自身の足を実際に見てもらった上で相談することを強く推奨します。

この記事の情報が、あなたが最高のパフォーマンスを発揮できる「相棒」を見つけるための、「バッシュの正しいサイズ選び」の参考になれば嬉しいです。