スニーカーを買ったとき、「一番上の穴、これって通すべきなの?」と迷った経験はありませんか?多くの方が「スニーカー 靴 紐 一 番 上 通さ ない」というキーワードで検索されているように、このトップアイレットの扱いは、機能性とファッション性の間で長年の論争の的になっています。

特にエアフォース1やダンクといった人気モデルでは、タン見せのおしゃれな結び方をしたいから短い紐で結ばない方が良いのか、それともスポーツ時のかかと浮きや靴擦れ、さらには甲が痛いといった足のトラブルを防ぐヒールロックのために通すべきなのか、本当に悩みますよね。

私自身、どちらのスタイルも試した上で、この穴の真の価値は、履く人の目的によって180度変わるチューニングデバイスにあると結論付けました。この記事では、インプットした包括的な情報を元に、ファッション性、機能性、そして医学的な観点から、あなたが「通す」「通さない」を判断するための基準を明確に解説していきます。これを読めば、もう迷うことはありませんよ!

このページを読むことで、あなたは以下の疑問を解決できます。

- トップアイレットを通すべきか否かの判断基準(目的別)

- ランニング時などに踵の浮きや靴擦れを防ぐヒールロックの仕組み

- ファッションとして「抜け感」を出すための紐の通し方

- 「足の甲が痛い」など、医学的に通さない方が良いケース

スニーカー 靴 紐 一 番 上 通さ ない方が良い機能的な理由

まずは、スニーカーを本来のパフォーマンスのために履く、つまりウォーキングやランニング、スポーツを目的とする場合に、あえてトップアイレットを「通さない」という選択肢が、どのような機能的な意味を持つのかを解説します。機能性を優先するユーザーにとって、この穴は極めて重要な意味を持ちます。

ヒールロックでかかと浮きや靴擦れを防ぐ

トップアイレット、別名「アンクルホール」は、単なる飾りではありません。その最も重要な役割は、靴紐の張力と摩擦を利用して踵(かかと)のホールド性を最大化する「ヒールロック(ダブルアイレット結び)」を可能にすることにあります。

ヒールロック結びの原理とメリット

この結び方をすることで、靴紐が足首周りで「滑車」のようなループを形成し、力がピンポイントで足首に伝わります。これにより、靴と足の一体感が劇的に高まり、歩行時や走行時のかかと浮き(ヒールスリップ)を物理的に阻止します。結果として、靴と皮膚の微細な摩擦による靴擦れや水ぶくれを防ぐことができるのです。

特にNew BalanceやAsicsなど、矯正靴のルーツを持つブランドのランニングシューズには、このヒールロック結びを推奨するかのように、最上部に2つのアイレットが近接して配置されていることが多いのは、安定性を最優先する設計思想の証です。機能性を追求するなら、ぜひマスターしたい結び方ですね。

もしヒールロックの具体的なやり方をもっと詳しく知りたい方は、ランニングシューズの正しい履き方とヒールロック結びの記事も参考にしてみてくださいね。

ランニングやスポーツ時の安定性を確保する

スニーカーの最上部の穴——通称「トップアイレット」や「アンクルホール」——を戦略的に使用することは、ランニングやトレッキング、その他のスポーツパフォーマンスの土台となる「足の安定性」を劇的に向上させます。この穴を使った「ヒールロック(ダブルアイレット結び)」と呼ばれる特殊な結び方は、単なるフィット感の向上に留まらず、足部とシューズを文字通り一体化させ、運動効率を最大化する生体力学的メカニズムを提供します。

あるスポーツブランドの検証データによると、ヒールロック技法を用いることで、踵周りのホールド感は平均して約25%向上することが示されています。踵(かかと)が強力に固定されることで、足全体の安定性が増し、地面からの反力を無駄なく推進力に変換できるようになるため、運動の効率も格段に高まります。

運動効率を高める「ヒールロック」の生体力学的優位性

- 垂直方向のズレ(踵のスリップ)防止: 踵が靴の内部で上下に動くこと(ヒールスリップ)は、蹴り出し時のエネルギーロスや、靴擦れ、水ぶくれの最大の原因となります。ヒールロックは、靴紐の摩擦と張力を利用して踵骨をシューズのヒールカウンターに強固に密着させ、この垂直方向の「遊び」を物理的に阻止します。これにより、微細な摩擦熱による皮膚の損傷を完全に排除します。

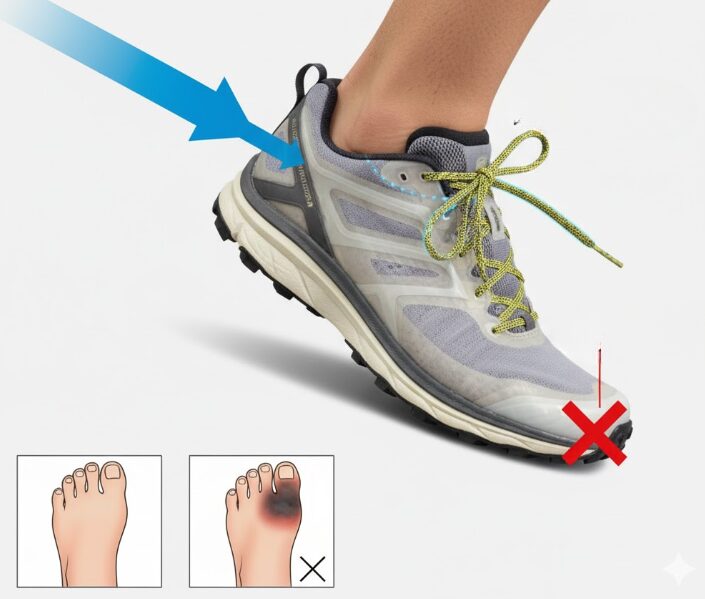

- 前方への滑り込み(爪下血腫)の予防: ランニングや下り坂、急停止時には、足が靴内で前方に滑り込み、足指の爪がトゥボックス(つま先部分)に衝突することがあります。これが繰り返されると、爪の下に出血が生じる爪下血腫(黒爪)の原因となります。ヒールロックで足首付近を固定することで、足が前滑りする動きを抑制し、前足部への過度な負担を軽減します。

捻挫予防と無駄な筋活動の抑制による疲労軽減

- 接地の安定化によるねんざ予防: 足首周りが適切に固定されることで、特に不安定な路面(トレイルや不整地)や、バスケットボールやサッカーのような急な方向転換(カッティング動作)を行う際の足のブレが大幅に減ります。シューズのホールド力が外乱を吸収するため、足首の関節が過度に内反・外反することを防ぎ、捻挫予防に直接繋がります。

- 「ハンマートゥ」抑制による疲労軽減: 靴内で足がわずかでも遊ぶ(動く)と、私たちは無意識のうちに靴を脱げないようにと足指を丸めて靴を掴もうとします。これが「ハンマートゥ」と呼ばれる無駄な筋活動であり、下腿三頭筋(ふくらはぎ)や足底筋膜の緊張と疲労蓄積の原因となります。ヒールロックにより足首を固定し「遊び」をなくすことで、この無意識の疲労要因を取り除き、長時間のウォーキングや運動における全身の疲労蓄積を軽減します。

爪下血腫(黒爪)を防ぐ生体力学

ランナーやハイカー、そしてストップ&ゴーの多い競技者にとっての深刻な悩みの種である「爪下血腫」、いわゆる黒爪(内出血)は、スニーカーの最上部の穴を適切に活用することで予防できる可能性が非常に高まります。この黒爪は、下り坂や急停止といったデセルレーション(減速)の瞬間に、足が靴内で勢いよく前滑りし、最も脆弱な足指の爪がトゥボックス(靴の先端)に繰り返し衝突することで起こるダメージが原因です。

デセルレーション・フェーズにおける前方滑りの阻止

通常の靴紐の結び方では、足の甲(サドル部分)を横方向に締め付ける力はあっても、足全体を「後方に引っ張る」という強力な牽引力は生み出せません。ここに、トップアイレットを活用した**ヒールロック(ダブルアイレット結び)**が不可欠な理由があります。

【トラブル予防】ヒールロックが持つ「後方牽引力」のメカニズム

- 踵骨の強制固定: ヒールロック技法は、靴紐の張力を足首の周囲に集約させ、踵骨(かかとの骨)をシューズのヒールカウンター(踵部の硬い補強材)に物理的に押し戻し、ロックします。これにより、足とシューズが一体化し、運動エネルギーによる慣性(前方へ進み続けようとする力)を吸収する「後方牽引力」が生まれます。

- 前方へのズレの物理的阻止: この牽引力が維持されることで、着地時の衝撃や下り坂で生じる足全体の前方へのズレ(前方への衝突)が、足首の高さで物理的に阻止されます。爪先に集中していた負荷を、足首から踵の広範囲で受け止める構造に切り替えるのです。

これは、特に下り坂が多いトレイルランニングや、バスケットボール、テニスのように激しいストップ&ゴーが求められる競技において、最大の効果を発揮する生体力学的な工夫です。足指や爪の健康を守り、長期的に運動を継続するためにも、ランニングシューズやバスケットシューズを履く際は、トップアイレットの戦略的な活用が強く推奨されます。

足の甲が痛いなら通さないのが医学的な正解

ここからは、「スニーカー 靴 紐 一 番 上 通さ ない」という選択が、ファッションではなく健康のために必要になる、非常に重要なケースです。それは、足の甲の痛みや痺れがある場合です。

深腓骨神経の圧迫と前足根管症候群

もし、靴紐をきつく結んだ後に足の甲が痛い、あるいは親指や人差し指あたりに痺れを感じる場合は、靴紐による神経の圧迫が原因かもしれません。

足の甲の最も高い位置、ちょうどスロート(甲部分)の上部には「深腓骨神経(しんひこつしんけい)」という感覚神経が走行しています。この神経は、硬い骨と靴紐の間で挟まれやすく、ここでトップアイレットまで強く結ぶと、神経が絞扼(締め付けられること)され、「前足根管症候群」という神経障害を引き起こすリスクがあります。

特に甲高の足形状を持つ方や、ハイアーチ(凹足)の傾向があるランナーにおいて、トップアイレットまで紐を締めることはこのリスクを増大させます。この場合は、通さないことが医学的な適応となります。

【疼痛緩和のためのシューレーシング戦略】

神経圧迫を避けるためには、トップアイレットはもちろん、痛みの生じている部位の穴を避けて紐を通す**「パラレル通し(縦通し)」という手法が非常に有効です。痛む部位の直上において、紐を交差させずに縦に通すことで、神経を圧迫する「クロスした紐」を排除し、圧力を左右に分散させる「ウィンドウ(窓)」を作成します。

私自身も足の甲が張っていると感じる日はパラレル通しを活用しますが、私の知識はあくまでスニーカー愛好家の範疇に留まります。足の甲に痛みが続く場合は、必ず整形外科などの専門家にご相談ください**。

足の甲の痛みに悩んでいる方は、甲高さん必見!スニーカーで足の甲が痛い時の対処法の記事も合わせてチェックしてみてください。痛みの原因と対処法を詳しくまとめていますよ。

スニーカー 靴 紐 一 番 上 通さ ないことがファッションの正解

ここからは、機能性よりもストリートファッションや日常の快適性を優先する場合です。「スニーカー 靴 紐 一 番 上 通さ ない」という選択は、単なる怠慢ではなく、計算された美的戦略であり、「ファッションとしての抜け感」を演出するための重要なテクニックになっています。

エアフォース1やダンクでストリートの「抜け感」を演出する美学

スニーカーの最上部の穴をあえて使わないという選択は、機能性の放棄ではなく、ストリートファッションにおける明確な**「意思表示」**であり、リラックスした雰囲気を醸し出すための高度なスタイリングテクニックです。特にNikeのエアフォース1(AF1)やダンクのように、元来バスケットボールシューズとしてボリューム感を持つモデルにおいて、この「抜け感」(リラックス・フィット)は不可欠な要素となっています。

シュータンの強調と視覚的な対比効果

靴紐を最上部の穴まで通してきつく結ぶと、シューズの履き口が足首に密着し、機能的でスポーティな印象が強まります。しかし、ファッションにおいては、この締め付けを解放することで、以下のような意図的な視覚効果を生み出します。

- シュータン(ベロ)の立ち上がり: 紐による締め付けがなくなることで、シュータンが前方に立ち上がり、自然なゆとりが生まれます。これにより、シュータンに施されたブランドロゴやモデル名がパンツの裾から明確に視認できるようになり、ブランドアイデンティティを強調できます。

- 足首の細見え効果: 履き口がわずかに外側に開くことで、シューズ本体のボリューム感が際立ちます。この対比効果により、対照的に足首が細く、華奢に見える視覚的な錯覚(コントラスト効果)が発生します。これは、特にレディスやジェンダーレスのストリートスタイルにおいて重視される、洗練されたテクニックです。

- スリッポン化の実現: 日常の利便性を最優先する場合、最上部を開放することで履き口が大きく広がり、靴紐を解くことなく足を滑り込ませる「スリッポン的な履き方」が可能になります。着脱のストレスが大幅に軽減されるため、現代のライフスタイルに即した進化形とも言えます。

エアフォース1に不可欠な「チップ・ドリッピング」(垂らし結び)の技法

AF1やダンクといったボリュームスニーカーでは、紐を結ばずに先端(アグレット/チップ)を左右に垂らす「チップ・ドリッピング」が定番スタイルとなっています。このスタイルを実現するためには、紐の長さと最後の通し方に工夫が必要です。

- 最適な紐の長さの選定: 標準的なAF1に付属する靴紐(約160cm)は、垂らすには長すぎて地面に届いてしまうことが多々あります。結び目を隠すスタイルで最適な「垂れ感」を出すためには、120cm程度のやや短めの紐に交換するのがプロのテクニックです。これにより、結ばずに先端を垂らした時の長さが絶妙な位置で収まります。

- 結び目を隠す(ステルス・レーシング): 緩く通した紐を最上段の一つ手前で終え、余った紐をシュータンの裏側で軽く結んで隠す手法が一般的です。あるいは、最上部の穴に内側から外側へ紐を通し、そのままあえて結ばずに放置することで、紐が真横に張り出すのを防ぎ、歩行時に紐が緩みにくくするテクニックも存在します。

このスタイルは、タイトなスキニーパンツよりも、ルーズなストレートデニムやゆったりとしたワイドパンツ、カーゴパンツなど、足元に適度な重厚感とリラックス感を与え、全体のバランスを整えてくれます。

シュータンのロゴを見せるためのアイデンティティ強調戦略

スニーカーのトップアイレットを通さないという選択は、単なる機能の解放に留まらず、そのスニーカーが持つブランドアイデンティティを最大限に主張するためのファッション戦略です。特に、ストリートカルチャーにおいて重要視されるモデルにおいては、このテクニックは「スニーカーヘッズの常識」として定着しています。

シュータンの立ち上がりによる視認性の最大化

靴紐を最上部でしっかりと締めてしまうと、履き口全体が足首に沿って内側に引き寄せられます。その結果、シュータン(ベロ)も足の甲に密着し、その上端部分が前方へ倒れ込みがちになります。これにより、シュータンのタグやロゴ(例:NikeのSwooshタグ、AdidasのTrefoilロゴ)が、パンツの裾や靴のシルエットの影に隠れてしまうことがあります。

- ロゴの主張: トップアイレットを通さないことで、最上部での拘束が解除され、シュータンは自然に前方に立ち上がります。これにより、ブランドやモデルを象徴するロゴがパンツの裾からハッキリと視認できる状態になり、そのスニーカーのアイデンティティを最大限に主張できます。これは、靴そのものがファッションの主役である場合に不可欠なテクニックです。

- 機能美とデザインの両立: 一部のヒールロックに対応したモデル(New Balanceなど)では、トップアイレットの活用がシュータンのズレを抑え、ロゴをきれいに見せるという副次的な効果も報告されています。このように、機能的な目的とデザイン的な要求が交差する点も、トップアイレット活用の是非を決定する重要な要素です。()

紐を隠す「ステルス・レーシング」との組み合わせ

シュータンを強調しつつ、靴紐の結び目を完全に隠す「ステルス・レーシング」という手法は、このアイデンティティ強調戦略をさらに洗練させます。トップアイレットを使わない場合、余った紐の処理が問題になりますが、以下のような方法で解決が可能です。

- タン裏収納(Behind the Tongue): 紐を最上段の一つ手前で終了するか、最上段に上から下へ通した後、余った紐をシュータンの裏側で軽く片結び(固結び)にするか、蝶結びにしてからタンの裏と足の甲の隙間に押し込みます。()これにより、外見上は結び目が完全に消失し、シュータンのロゴとスニーカー本体のミニマルなシルエットだけが際立ちます。

- 垂らし結びの応用: あえて結ばずに紐の先端(チップ)を垂らすスタイル(チップ・ドリッピング)の場合、最上部の穴に内側から外側へ紐を通し、垂らす長さを調整します。これにより、紐のラインを美しく見せつつ、ロゴも際立たせることが可能です。()

このように、トップアイレットを使用しないという選択は、単に「楽をする」ためではなく、スニーカーが持つ視覚的な情報——特にロゴ——を制御し、ファッション性を高めるための計算されたテクニックなのです。

日常の着脱を劇的に容易にする「スリッポン化」の利便性

スニーカーのトップアイレット(一番上の穴)を通さないという選択は、スポーツにおける機能性やホールド感とは真逆の軸——すなわち、**日常生活における利便性**を最大化するための極めて実用的な手段です。靴紐を最上部で固定しないことで、履き口周辺が恒常的に解放された状態(オープン・スロート)となり、靴を解く手間なく足を滑り込ませることが可能になります。

履き口の解放が生む「ノンストレス」な日常

トップアイレットを通さないことで得られる最大のメリットは、スニーカーを文字通り「サンダル」や「スリッパ」のような感覚で履ける点にあります。このスリッポン化は、以下のような特定のライフスタイルを持つユーザー層にとって、最強の利便性をもたらします。

- 着脱の頻度が高い環境: 日本のように家屋や飲食店で頻繁に靴を脱ぎ履きする文化圏において、毎回、蝶結びを解いてから履き直すという工程は大きなストレスとなります。トップアイレットを開放すれば、そのまま足を滑り込ませるだけでの着脱が可能になり、玄関での動作が劇的にスムーズになります。

- 荷物が多い・両手がふさがっている時: 小さなお子様を抱えている親御様や、旅行先で大きな荷物を抱えている際など、片手で靴の着脱を行いたい場合に、結び目を解く必要がないことは大きな時間短縮と安全性に繋がります。

- 脱ぎ履きの簡易性の維持: 運動量が少ない日常使用において、厳密なヒールホールドは不要です。むしろ、適度なルーズさがリラックス感と快適な履き心地を提供し、足への締め付けによる疲労を軽減します。

究極の利便性:結ばない靴紐アクセサリーの活用

さらに着脱の容易性を追求するならば、**「結ばない靴紐」**と呼ばれる代替アクセサリーを活用することで、トップアイレット問題は根本的に解決されます。これらのアイテムは、スニーカーを恒久的にスリッポン状態に固定するために開発されました。

- シリコーンゴム製: 個々のアイレット(穴)に独立して装着する小さなシリコーン製のパーツです。高い伸縮性を持ち、紐を結ぶ動作を完全に不要にします。トップアイレットまで装着すれば全体的なホールド感が増し、途中の穴までで止めればよりルーズなフィット感が得られます。

- カプセルロック式: 伸縮性のあるゴム紐と、紐の先端をロックする金属製(またはプラスチック製)のカプセルストッパーを組み合わせたシステムです。一度長さを調整してカプセルで固定すれば、その後はストッパーを操作するだけで締め付けの微調整や解除が可能です。余分な紐をカットできるため、トップアイレットを通しても紐が邪魔になりません。

これらのアクセサリーは、100円ショップ(ダイソー、セリア、キャンドゥなど)でも入手可能であり、機能性とファッション性を両立させながら、日常の「靴紐の煩わしさ」を完全に解消してくれます。

結び目を隠すステルスレーシングのやり方

紐が長すぎる、または結び目を見せたくないという、ミニマルな外観を好む方には、トップアイレットを活用したステルスレーシングがおすすめです。

タン裏収納(Behind the Tongue)

これは、結び目を靴の外側から完全に消してしまうテクニックです。

- 最上部の穴まで紐を通常通り通します。ただし、最後は上から下へ(外側から内側へ)通して終了します。

- 余った紐をシュータンの裏側で蝶結びにするか、固結びで軽くまとめます。

- その結び目ごとタンの裏に押し込み、足の甲との間に隠します。

これにより、外見上は結び目が完全に消失し、極めてシンプルで洗練されたシルエットが完成します。余った紐を踏んでしまうリスクも減らせるため、安全性の面でも優れています。

短い紐や結ばない靴紐への交換がおすすめ

スニーカー 靴 紐 一 番 上 通さ ないスタイルを追求する場合、紐の長さの調節は避けて通れません。

紐の長さの適正化

多くのスニーカー、特にローカットモデルに標準で付属する紐(約160cmが多い)は、トップアイレットを通さないと長すぎて地面に垂れてしまいます。このため、エアフォース1やダンクなどを垂らすスタイルにする場合は、120cm程度に交換すると、アグレット(紐の先端)が地面に付かず、絶妙な長さで収まります。

また、根本的な解決策として、伸縮性のあるゴム紐を使用し、先端をカプセルで固定する**「結ばない靴紐」**(No-Tie Laces)も人気です。これにより、毎回結ぶ手間がなくなり、快適性が向上します。シリコーン製やカプセルロック式など様々な種類が出ており、ファッションと利便性を両立させたい方に最適です。

【紐の長さ目安と注意点】

| アイレット数(片側) | 通常(通さない)推奨長さ | ヒールロック(トップ利用)推奨長さ |

|---|---|---|

| 4 – 5穴 | 75 – 80 cm | 90 cm |

| 5 – 6穴 | 110 – 120 cm | 130 – 140 cm |

| 7穴(ローカット) | 120 cm(垂らし推奨) | 140 cm |

※上記はあくまで一般的な目安であり、スニーカーの甲幅やタンの厚みによって変動します。正確な情報は必ずメーカー公式サイトをご確認ください。

目的別最適解:スニーカー 靴 紐 一 番 上 通さ ない選択肢を活かす

さて、ここまで読んでいただいたあなたには、「スニーカー 靴 紐 一 番 上 通さ ない」という問いに対する答えが、一つではないことが理解できたかと思います。このトップアイレットは、スニーカーの機能を「拘束(ホールド)」と「開放(リラックス)」の間で調整するための、究極のチューニング・デバイスなのです。

最終的な結論として、あなたの目的に応じた最適解を表にまとめました。

【目的別】トップアイレットの最終判断ガイド

| あなたの目的 | トップアイレット | 推奨される結び方・スタイル | 優先すべきこと |

|---|---|---|---|

| スポーツ・長距離歩行 | 通すべき(必須) | ヒールロック | パフォーマンスと怪我の予防 |

| ストリートファッション | 通さない | 垂らす、結び目を隠す | シルエットと自己表現 |

| 日常の利便性 | 通さない | 結ばない靴紐、スリッポン化 | 着脱の容易さ |

| 足の甲に痛みがある | 通さない(回避) | パラレル通し、痛む穴を避ける | 神経の保護(健康) |

あなたの足の形状、健康状態、そしてその日のファッションに合わせて、このデバイスを能動的にコントロールすることが、スニーカーライフをより豊かにする秘訣だと私は思います。正しい知識を持って、あなたのスニーカーを最高の状態にして楽しんでくださいね!

もし、スニーカーで足の甲の痛みが続くようであれば、シューレーシングの工夫だけではなく、シューズ自体の変更やインソールでの調整が必要かもしれません。最終的なシューズの選択や健康に関する判断は、必ず専門家にご相談いただくよう、よろしくお願いします。

(出典:フットウェアに関する生体力学的研究報告より)